Précaution de lecture :

Des cailloux dans l’objectif ne sert à rien. C’est à l’origine un texte basé sur les différents films réalisés sur les Rolling Stones entre 1968 et 1972. Des centaines de chroniqueurs ont déjà écrit sur les Stones, des centaines d’autres le feront après, avec plus de classe et d’érudition. Pourtant, la geste des Stones a autant de valeur pour moi que L’Illiade ou l’Odyssée. C’est une caverne d’Ali Baba qu’on ne se lasse jamais de visiter. Il s’agit-là d’une simple nouvelle – la rencontre des Stones et de leur ami Gram Parsons -, pas d’une biographie fiable. Si la trame du récit repose sur de nombreuses sources [Nick Kent, François Bon, François Begaudeau, Wiki, etc…], certains vides laissés dans l’histoire des Stones ont été comblés par la fiction.

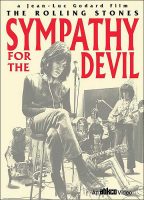

1968 – One Plus One, un film de Jean-Luc Godard

Mardi 4 juin 1968.

Godard est à Londres avec ses techniciens. Anne Viazemski, sa jeune compagne, l’a suivi dans le déplacement. Godard a d’abord tenté de réaliser un film sur l’avortement, puis sur les Beatles. Flairant les temps qui changent, il opte finalement pour les Stones en studio, en plein travail, enregistrés à coup de longs plans séquences.

Depuis presque trois mois, le groupe a établi son quartier général à Olympic Studio et s’y est enfermé pour composer. L’album Beggars Banquet est quasi-prêt, son mixage est prévu pour cet été, il paraîtra en décembre. Le single Jumpin’ Jack Flash est sorti un mois plus tôt et vient de les remettre en selle dans les charts. Le tournage d’un film, Performance de Nicolas Roeg, débutera en septembre avec Mick Jagger et Anita Pallenberg.

Alright ! Les Stones ont du temps devant eux.

Quelques kilomètres plus loin, dans les studios d’Abbey Road, les Beatles, depuis leur retour fumeux des Indes, fourbissent leur fin de règne avec le double album blanc. Patience. Dans quelques mois, passé l’effet Revolution, Lennon et Mc Cartney seront hors de course. Les Stones pourront se proclamer « The greatest rock’n’roll band », le plus grand groupe du monde sans que quiconque puisse leur contester ce titre.

Cinquante mille dollars ont été extorqués à Godard pour qu’il puisse avoir libre accès aux Stones pendant une semaine. Hormis Marianne Faithfull, aucun des Stones n’a vu A bout de Souffle. Mais les Stones sont en quête de crédibilité artistique et Godard représente incontestablement pour eux une signature. Jagger vient de parcourir le livre de Boulgakov, Le maître et Marguerite prêté par Marianne Faithfull. Pour ce qui s’annonce comme une simple démonstration de savoir-faire sous l’œil de Godard, il tient une idée, une vague chanson d’inspiration dylanienne :

« Please allow me to introduce myself

/ I’m a man of wealth and taste »

Initié par Anita Pallenberg, Jagger se passionne depuis quelques mois pour la magie noire et les traités de sorcellerie. Toujours prompt à capter l’air du temps, il va se saisir du satanisme émergeant pour mieux choquer le bourgeois. Et faire exploser les ventes. A déstabiliser l’autre, on gagne toujours. Au final, un texte riche et corrupteur, bardé de références historiques, qui trace un portrait du Diable caché derrière les différents traumatismes du XXe siècle : l’exécution des Romanov, le double assassinat des frères Kennedy.

Initié par Anita Pallenberg, Jagger se passionne depuis quelques mois pour la magie noire et les traités de sorcellerie. Toujours prompt à capter l’air du temps, il va se saisir du satanisme émergeant pour mieux choquer le bourgeois. Et faire exploser les ventes. A déstabiliser l’autre, on gagne toujours. Au final, un texte riche et corrupteur, bardé de références historiques, qui trace un portrait du Diable caché derrière les différents traumatismes du XXe siècle : l’exécution des Romanov, le double assassinat des frères Kennedy.

Durant une semaine, les Stones vont se faire les dents sur cette petite improvisation bluesy, accompagnés par Nicky Hopkins à l’orgue, puis au piano. Le morceau va vite muter en samba païenne puis en messe noire d’anthologie : Sympathy for the Devil.

Anne Viazemski, l’actrice principale du film, racontera plus tard que les Stones répétaient la nuit sur leur morceau. L’équipe de tournage enchaînait alors en journée sur les séquences en extérieur où elle apparaît. Entre les séances d’enregistrement, Godard a cru bon d’intercaler d’étranges vignettes de pop politique – tantôt poétiques, tantôt laborieuses – qui dressent un état des lieux de la contestation dans le monde en 68. Tant pis.

Même si Godard se décentre largement de son sujet, les Stones demeurent le point d’attraction principal de One + One. Filmés dans leur quotidien ordinaire, Jagger et son gang au travail sont réellement impressionnants. Maigres, efflanqués, chemises blanches flottantes, presque simiens, les Stones semblent à peine sortis de l’adolescence. Encore embryonnaire, la mélodie de Sympathy for the Devil tournoie de manière entêtante au fil des plans séquences majestueux. C’est une simple improvisation pour l’amusement, un petit échauffement sans conséquence, juste pour que le cinéaste binoclard et ses caméras en aient pour leur argent.

Cream, Pink Floyd, Soft Machine. De nouveaux groupes émergent sur la scène pop britannique. Les Stones doivent reprendre la main. A la recherche d’un second souffle, le groupe a brutalement retrouvé confiance en lui avec Beggars Banquet, un album retour aux sources. Terminés l’orientalisme et les bêtises psychédéliques, le duo Jagger / Richards se recentre sur les fondamentaux du rhythm’n’blues, cette vieille musique de chants d’esclaves du Mississippi qui fait leur force depuis le début.

Volutes de l’orgue Hammond, de la colonne Leslie, chaque Stone joue isolé derrière un paravent insonorisé. A la guitare, Brian Jones semble absent, indolent, décalé, mais son jeu est irréprochable, mélodique, pertinent.

De plus en plus largué au sein de l’entreprise, Brian s’est – pour partie – dispensé des précédentes séances d’enregistrement sous les motifs les plus divers. Asthme, dépression, accident de la route. C’est étonnant, mais sur la quasi-totalité des prises de Godard, il est présent. Pour les besoins du film, et par vanité, Brian prend sur lui et se force à assister à toute la semaine de tournage. Après tout, dans sa tête, les Stones, c’est lui, c’est son groupe. Hors de question de ne pas figurer à l’écran.

Ici et là, sur les visages de Jagger et de Richards, on saisit des mimiques d’impatience, des regards d’exaspération discrète. Brian est en sursis, vaguement toléré au sein du groupe. Devenu un sérieux poids mort pour la Rolling Stones Limited, il sera remercié, jour pour jour, un an plus tard, pour éviter qu’il ne sabote la tournée américaine de l’automne 1969.

« Come on ! Come on! Are you ready? I’M READY ! »

Perché sur un tabouret de bar, la cigarette impatiente, Mick Jagger officie en petit chef d’orchestre. En fonction de l’avancée des travaux, son visage blanc – incroyablement expressif – passe du masque de gargouille à celui d’une fillette rieuse. Diplomate, exigeant, attentif. Le patron, désormais, c’est lui. Perfectionniste, c’est lui qui force ses ouvriers à recommencer chaque fois que nécessaire, toujours pressé de passer à l’étape supérieure. Keith Richards, pieds nus sur son tabouret, chargé, un continuel sourire d’extase aux lèvres, tricote ses lignes de basse pour le chef d’œuvre à venir. Avec ses maracas, le triste Bill Wyman a été cantonné à un rôle de figurant. Désormais, les parties de basse en studio, c’est Keith. Wyman ne jouera plus de son instrument avec utilité que durant les concerts.

A coups de lents panoramiques, la caméra de Godard se livre à une exploration hypnotique et minutieuse des studios. Amantes, pourvoyeurs et financiers du label Decca gravitent dans les coulisses. La Rolling Stones Limited filmée, non sans ironie, comme une petite manufacture industrieuse et disciplinée. Tant pis pour la légende rebelle et sulfureuse que le groupe cherche à véhiculer.

Le film de Godard se segmente en huit chapitres. Au fil des séquences étalées sur plusieurs jours, la chanson se construit, strates par strates, piste après piste, avec toujours la voix mordante de Jagger en fil conducteur. Bientôt, une intrusion de percussions vaudous vient balayer les nappes d’orgues jusqu’à envahir la totalité de l’espace sonore. Le timbre nasillard de Jagger se fait plus strident, imprécateur, les rythmes plus exubérants.

Lundi 10 juin 1968.

« Hoo hoo !,

Hoo hoo ! »

C’est enfin l’intrusion finale des chœurs pourris et somptueux. Les Stones embauchent pour l’occasion les régulières et les coups d’une nuit pour roucouler. Enveloppée d’une couverture, la diva Pallenberg rejoint Keith sous le micro, trop heureuse d’apporter sa pierre à l’édifice. Tout est désormais en place pour le mixage.

Le travail accompli, dans les dernières minutes du film, Keith Richards et les Stones embrayent sur les accords rocailleux de Jiving Sister Fanny, un blues saignant qui ne paraîtra jamais sur un album officiel.

La chanson qu’on avait improvisée pour Godard va s’imposer comme un cap décisif dans l’ascension des Stones. On encaisse au passage les cinquante mille dollars du petit Suisse. Et le flambant neuf Sympathy for the Devil sera placé en tête du prochain album.

De cette rencontre improbable, il ressort un film de JLG mineur, mais qui apporte un fabuleux témoignage sur les Stones au sommet de leur créativité. Sans la pression du tournage et la présence de Godard, les Stones auraient-ils persévéré à ce point sur ce morceau rétif et ingrat ?

1969 – Trident Sessions

Londres, mardi 26 mai. Un an plus tard.

Les mêmes studios Olympic pour de nouvelles sessions d’enregistrement. Jagger et Richards cherchent un nouveau guitariste capable de suppléer à Brian Jones, toujours aussi peu fiable. Allen Klein, leur manager, fait pression pour que Brian ne participe pas à la tournée américaine qui approche. Ils ont songé dans un premier temps à Eric Clapton, qui a décliné l’offre, puis à Jimi Page.

Sur le prochain album à venir, Let it Bleed, Brian n’a honoré ici et là que quelques rares séances de travail. Ses problèmes de santé – réels ou simulés – le tiennent de plus en plus en dehors du coup. La décision n’a pas été facile à prendre mais les Stones se sont décidés à tester un jeune prodige venu du blues, recommandé par Jon Mayall : Mick Taylor, âgé d’à peine vingt et un ans. Malgré son aspect androgyne et sa personnalité discrète, c’est un soliste virtuose.

Le vendredi précèdent, Taylor a joué comme d’habitude avec John Mayall and The Bluesbreakers. Il ne le sait pas encore mais c’est le dernier concert qu’il donne avec eux. Le jeune homme vient de pénétrer dans les studios. Jagger, sollicité pour une interview par des journalistes de Times International, ne se donne pas la peine de l’accueillir. Encore moins de le saluer.

Trois heures plus tard, quand Keith Richards apparaît, l’accueil est plus chaleureux. Quelque chose de solaire irradie de sa personnalité richement dépenaillée. Ses pupilles sont cachées derrière d’étranges lunettes noires qui recouvrent la moitié de son visage, dilatées par l’héroïne. Le courant passe, Taylor est emballé. Alors il se jette à l’eau et joue.

La première séance de travail se fait seule en présence de Richards. Elle est concluante. Richards lui demande de revenir pour la soirée suivante. Jagger les rejoint alors au micro. Premier galop d’essai. Au sein du groupe, Keith a pris peu à peu la main sur la direction musicale. Pas de gaieté de cœur, mais Mick est de plus en plus loin des débats et prend au sérieux sa carrière d’acteur qui démarre au cinéma.

La première séance de travail se fait seule en présence de Richards. Elle est concluante. Richards lui demande de revenir pour la soirée suivante. Jagger les rejoint alors au micro. Premier galop d’essai. Au sein du groupe, Keith a pris peu à peu la main sur la direction musicale. Pas de gaieté de cœur, mais Mick est de plus en plus loin des débats et prend au sérieux sa carrière d’acteur qui démarre au cinéma.

Les morceaux s’enchaînent, d’inspiration blues pour la plupart. Des textes sexistes, sordides et détachés. Jiving Sister Fanny, Downtown Suzie, Gimme a hamburger. Évidement, Taylor ne connaît aucun morceau – des compositions inédites du groupe – et il improvise. Peu à peu, les solos brillants du jeune homme terne se greffent sur la rythmique efficace mais fruste de Keith Richards. Ils viennent la parer, l’enrichir

Impressionné, Keith se retourne par moment vers Jagger et cherche son approbation. Il guette dans l’expression de son complice un enthousiasme identique au sien. En vain. A la fin de la session, le monarque se fend d’un « Ouais. C’est pas mal. » indolent, dédaigneux. Surtout ne pas donner trop vite de l’importance à celui qui vient de s’imposer sans forcer comme leur nouveau vassal. Keith administre au gamin une bourrade amicale. On évite de le claironner mais on gagne sérieusement au change.

« Reviens demain. » Lance simplement Jagger avant de s’éclipser. Piratés en studio lors du mixage de l’album, les morceaux inutilisés de Let It Bleed seront regroupées sur l’enregistrement Trident Sessions. Des séances qui s’avèrent rapidement concluantes pour le jeune Taylor. Au bout d’une semaine de rodage, devant l’exubérance de son jeu, brillant, inventif, on ne peut que confirmer l’éviction de Brian Jones. Et terminer Let It Bleed avec Mick Taylor. Qui prend en cours de route l’enregistrement d’un des disques les plus fabuleux de l’histoire du rock.

Dimanche 8 juin 1969.

Accompagné de Charlie Watts, leur bon pote à tous, Mick et Keith se chargent d’annoncer à Brian la bonne nouvelle à son nouveau domicile, Cotchford Farm. Une propriété victorienne qu’il a achetée dans le Sussex à l’automne précédent. Il fait très beau. Le lieu respire l’opulence et la tranquillité. Keith Richards, pourtant habitué au luxe, émet un sifflement admiratif en descendant de la Limousine. Au loin, sur les pelouses, le couple Thorogood, discret, vaque à ses occupations. Intendance, travaux de rénovation, santé, narcotiques, vie quotidienne… Ils sont chargés de veiller aux intérêts de Brian à tous les niveaux. Un grand type sec et moustachu, Frank Thorogood. Il les salue d’un geste de la main. Après tout, c’est sur le conseil de Keith que Brian a embauché l’entrepreneur véreux. Vêtue d’un simple deux-pièces, la femme Thorogood est allongée dans un transat, au bord de la piscine jouxtant la demeure. Elle planche sur son concours d’infirmière. Il est possible que Keith se rince l’œil au passage, et que Mick et Charlie l’invitent à presser le pas.

Brian les reçoit dans un immense salon encombré de bibelots exotiques. Malgré ses chemises amples, sa corpulence qui s’est encore accentuée ces derniers mois lui donne des airs de notable, de petit propriétaire terrien. Confondue avec le mobilier, Anna Wohlin, une étudiante blonde aux cheveux lisses. Une personnalité friable que Brian a levée un mois plus tôt. Elle les salue faiblement. Les trois autres restent impassibles.

Brian sait pourquoi les trois autres sont là. Il fait monter la jeune Suédoise à l’étage. C’est une affaire d’hommes. Il ouvre une bouteille de vin blanc, on allume des cigarettes. Mick, le premier, aborde le sujet. Le groupe que Brian a fondé sept ans plus tôt en recrutant ses membres par petites annonces vient de se trouver un nouveau guitariste. D’abord temporaire, la séparation se présente vite comme définitive. Bien sûr, il y aura des compensations financières. Et c’est avec un soulagement surprenant que Brian accepte son éviction de la Rolling Stones Limited. Avant de fondre en larmes, une fois les trois Stones remontés dans la Limousine. Anna Wohlin le retrouve dans le salon, prostré comme un enfant. Elle est descendue des étages quand elle a entendu ses pleurs. Elle s’approche de lui, tente de le cajoler, de le consoler. C’est alors que Brian la repousse probablement d’une volée de gifles.

1969 – The Stones in the park, un film de Leslie Woodhead

Samedi 5 juillet . Un mois plus tard.

Un festival gratuit sur les pelouses de Hyde Park à la fin des années soixante. Des centaines de milliers d’adolescents ont dormi sur les pelouses pour les voir. Une certaine appréhension règne au sein des Stones avant le début du concert. Il s’agit de leur première apparition sur scène depuis deux ans et demi. L’enjeu est grand. Programmés après d’autres groupes, ils passent en fin d’après-midi. Différentes chaînes de télévision couvrent l’événement.

Un festival gratuit sur les pelouses de Hyde Park à la fin des années soixante. Des centaines de milliers d’adolescents ont dormi sur les pelouses pour les voir. Une certaine appréhension règne au sein des Stones avant le début du concert. Il s’agit de leur première apparition sur scène depuis deux ans et demi. L’enjeu est grand. Programmés après d’autres groupes, ils passent en fin d’après-midi. Différentes chaînes de télévision couvrent l’événement.

Sur les bandes documentaires, rythmées par des effets de zoom tape-à-l’œil, les Stones jouent de façon approximative. Un concert médiocre, brouillon. Trop de détails techniques ont été négligés. La température est accablante, la chaleur a désaccordé les instruments, le son est déplorable. Keith Richards est mal accordé, son teint est livide, ses paupières chargées de khôl. De temps à autre, Jagger lance des regards inquiets à Richards, trop défoncé pour se rendre compte de quoi que ce soit. Des adolescentes tentent d’escalader le podium pour les toucher. Le jeune Taylor recule devant les filles, mal à l’aise. Tom Keylock, le responsable de la sécurité, a recruté des Hell’s Angels par dizaines pour assurer le service d’ordre. On les remarque ici et la, au gré des images, noyés dans cette foule où le Flower Power bat son plein.

A droite de la scène, sur une planche en carton aux côtés de Mick, un long poster de Brian Jones en noir et blanc. Pris par un nouveau tournage, Ned Kelly, Mick n’assistera pas à son enterrement. Il doit impérativement s’envoler pour Sydney sous peine de rupture de contrat. Même si son couple bat de l’aile, il a convaincu Marianne Faithfull, somnambulique, de l’accompagner.

A droite de la scène, sur une planche en carton aux côtés de Mick, un long poster de Brian Jones en noir et blanc. Pris par un nouveau tournage, Ned Kelly, Mick n’assistera pas à son enterrement. Il doit impérativement s’envoler pour Sydney sous peine de rupture de contrat. Même si son couple bat de l’aile, il a convaincu Marianne Faithfull, somnambulique, de l’accompagner.

La nouvelle est tombée il y a moins de quarante-huit heures.

Un appel nocturne aux studios Olympic en pleine séance d’enregistrement. Quelqu’un appelle depuis la propriété de Cotchford Farm. C’est Jimmy Miller, le producteur du disque, qui prend la communication.

I dont’ know why I love you , babe… I don’t know…

Une chanson de Stevie Wonder qui s’interrompt brutalement. Isolé en cabine, Mick se redresse, exaspéré. Il retire ses lourds écouteurs avec une expression redoutable.

Qu’est-ce qui se passe encore ?

Dans le combiné, la voix détruite par les sanglots de la jeune Anna Wohlin.

Elle vient de repêcher le corps de Brian, noyé au fond de sa piscine. Le bouche-à-bouche n’a rien donné. Brian a été déclaré mort dès l’arrivée des secours. Suicide, mauvaise chute, crise d’asthme, overdose ? Dans l’immédiat, personne ne sait pas à quoi c’est dû. En réalité, un règlement de comptes sordide entre Brian et son garde du corps, Frank Thorogood. Les Stones vont vite deviner les faits, même s’ils ne seront établis qu’un quart de siècle plus tard.

On congédie le jeune Taylor, splendidement inspiré par le morceau. Terminé pour ce soir.

Dans l’heure qui suit, les Stones se réunissent en cellule de crise. On allume cigarette sur cigarette. Un sentiment de culpabilité diffuse. Deux jours plus tôt, ils ont annoncé publiquement à la presse le départ de Brian et son remplacement par Mick Taylor. On ne pouvait imaginer pire coïncidence.

Alright ! Comme toujours, Jagger se ressaisit le premier. Une fois de plus, les Stones rebondissent et font preuve d’un stupéfiant sens de l’à-propos. Le concert à Hyde Park est calé depuis des semaines, en vue de présenter officiellement Mick Taylor au public. Qu’à cela ne tienne ! En signe de dédommagement, Mick va transformer l’évènement en une cérémonie d’adieu en l’honneur de Brian. Et ils testeront au passage Honky Tonk Woman, le nouveau single avec les chansons de Let It Bleed.

Alright ! Comme toujours, Jagger se ressaisit le premier. Une fois de plus, les Stones rebondissent et font preuve d’un stupéfiant sens de l’à-propos. Le concert à Hyde Park est calé depuis des semaines, en vue de présenter officiellement Mick Taylor au public. Qu’à cela ne tienne ! En signe de dédommagement, Mick va transformer l’évènement en une cérémonie d’adieu en l’honneur de Brian. Et ils testeront au passage Honky Tonk Woman, le nouveau single avec les chansons de Let It Bleed.

Un petit garçon brillant, Brian. Lennon et Hendrix ne tarissaient pas d’éloges à son sujet. Torturé, corrompu, le continent féminin, il l’avait arpenté en prédateur.

5 juillet 1969. Retour à Hyde Park.

Avant que le concert ne débute, devant les centaines de milliers de personnes rassemblées sur l’herbe, Mick Jagger fait une étrange apparition, vêtu de blanc comme un petit prince. Il fait taire la foule qui crie légèrement le nom de Brian :

« Are you gonna be quiet or not ? »

Et ouvre solennellement un vieux livre de poésies pour réciter ces quelques vers de Shelley.

« Paix ! Paix !

Il n’est pas mort ! Il n’est pas endormi !

Il s’est juste éveillé du rêve de la vie,

C’est nous qui, perdus dans des visions de tempête, menons

Contre des fantômes une lutte sans profit »

Musicalement, humainement, la mort de Brian ne sera pas un profond traumatisme pour les Stones. A la différence de l’opinion publique, sonnée.

En fait, durant l’été 1968, lors de la tournée européenne des Byrds, Keith et Mick ont déjà rencontré celui qui va devenir leur alter-ego idéal à la suite de Brian Jones. Le jeune Gram Parsons, l’organiste du groupe américain, qui a remplacé David Crosby pour une durée de quelques mois.

Parsons, c’est l’incarnation d’une Amérique rêvée, celle des carnavals, des Stetson et des rodéos. Les Byrds lui doivent déjà une de leurs plus belles pages, l’album Sweetheart of the Rodéo. A la musique des Stones, il apportera une saveur délicate de country alternative. Au sein des Byrds, il cherchait à étendre son pouvoir, son égocentrisme était sans limites. Quand le groupe a refusé que leur prochain album s’intitule Gram Parsons & The Byrds, Parsons a rompu avec eux avant leur tournée pour l’Afrique du Sud.

Gosse de riches marqué par le sud profond, Parsons est originaire d’un milieu de cow-boys puritains, de parents fortunés, alcooliques mais suicidaires. Un être torturé à mi-chemin entre les personnages des romans sudistes d’Harry Crews et de ceux du théâtre de Tennessee Williams. Sur un plan culturel et musical, Parsons se situe à la confluence de deux cultures antagonistes. Depuis l’enfance, il est habitué à chanter Dieu et à craindre le Démon. Mais dès la fin de l’adolescence, il est happé par la culture hippie de la Côte Ouest qui lui enseigne la délivrance de tous les tabous.

Peu après sa rencontre avec Jagger et Richards, Parsons inspire à Keith durant le mois de février le classique Country Honk qui amorce un virage country dans l’œuvre des Stones. Au début de l’hiver 69, il sera évacué du chaos d’Altamont avec les Stones en hélicoptère.

Alright ! Dernier retour aux pelouses de Hyde Park.

La musique s’enclenche. Les Stones attaquent les premières mesures de Lemon Squeezer, un vieux blues grivois qui succède à Shelley sans transition. Jagger empoigne son étrange micro phallique puis virevolte sur la scène dans la lumière crue du jour comme un monarque décadent. Devant lui, des machinistes ouvrent de petites cages par dizaines et procèdent à un improbable lâcher de papillons blancs.

1971 – Nellcôte et Gram Parsons, parenthèse tropézienne

Son nom est Bianca Morenas. Elle est belle, mannequin, héritière d’une riche famille au Nicaragua. Elle sera la nouvelle compagne de Mick Jagger. Elle a ses entrées auprès de la jet-set, ses habitudes sur la Côte d’Azur. Enceinte de quatre mois, irritable, elle méprise les origines ouvrières des Stones. Elle va se les mettre rapidement à dos. Tous les membres, y compris le sixième, l’influente Anita Pallenberg.

Leur mariage a eu lieu à Saint-Tropez, le 1er mai 1971, et deux ans se sont écoulés. Les Stones sont en exil fiscal dans le sud de la France depuis un mois. Leurs intendants ont suggéré de ne pas séjourner sur le territoire anglais durant une année sous peine de se voir essorés par le fisc de la majeure partie de leurs gains.

La cérémonie catholique – petite concession faite à Bianca -, est un événement mondain. Vêtu négligemment d’un uniforme de la Waffen SS, Keith sera l’unique Stone invité. Mais Mick affrète spécialement des vols pour Paul Mac Cartney, Eric Clapton, Elton John ou Ron Wood afin qu’ils figurent sur la photo de cérémonie. Sous les ors et les dorures, quelque chose de pourri.

Durant cette période, Keith, Mick Taylor et Gram Parsons signent l’ensemble des compositions de Exile on Main Street. Keith s’est offert la somptueuse propriété de Nellcôte, à quelques kilomètres de Nice. La villa accueille les Stones au grand complet sous le patronage du couple Richards. Entre le vin et les joints, l’héroïne coule à flot. Malgré la chute de la French Connection, la proximité des milieux marseillais et niçois facilite l’approvisionnement de la villa. Keith entretient autour de lui toute une cour d’amis, de pourvoyeurs et de profiteurs tandis que Anita Pallenberg se charge de ventiler l’héroïne à tous les étages, depuis les musiciens jusqu’au petit personnel domestique.

Charlie Watts, desservi par l’enclavement de son ranch dans les Cévennes, se lasse vite des horaires irréguliers de Keith qu’on peut attendre trois heures comme trois jours avant de commencer à travailler. Charlie ne participera que partiellement aux sessions. Un tiers des parties batteries et percussions sur Exile sont assurées par le producteur Jimmy Miller.

Dans la villa, il règne une chaleur de fournaise et on attend le soir pour commencer à travailler. Des salles d’enregistrement ont été aménagées dans les caves où s’élaborent l’essentiel des titres d’Exile. Au final, un album troglodyte enregistré dans un dédale de caves, épaulé par un studio d’enregistrement mobile, avec des dizaines de mètres de câble qui serpentent entre chaque instrument. Un disque à la qualité sonore approximative avec un son crasseux dont aucun remixage ne viendra jamais à bout.

Les Stones jouent désormais à huit en permanence, les cuivres de Jim Price et de Bobby Keyes, le piano scintillant de Nicky Hopkins. Une succession de morceaux brefs et sans intro. Tout cela concourt à donner à l’album une sonorité plus étrange et décalée qu’à l’ordinaire.

Absorbé par la grossesse de sa femme, Mick ne participe que ponctuellement à l’effervescence des compositions. Pour la première fois, les textes sont élaborés d’un côté, la musique de l’autre. Mick en profite pour signer une chanson d’inspiration progressiste, Sweet Black Angel, en l’honneur d’Angela Davis, la militante communiste noire incarcérée. A destination du public européen, le morceau ne figurera pas sur la set list de la tournée américaine de l’été suivant. Pas le genre des Stones de prendre des risques commerciaux pour des idées.

La pochette du disque, elle–même, ne sera qu’une mosaïque de vignettes photos figurant des freaks et des phénomènes de foire sortis de l’imaginaire de Weegee ou de Diane Arbus. En transit pour quelques mois sur les bords de Méditerranée, les Stones reconstituent une Amérique bouseuse et fantasmée, avec un son de honky tonk tout droit sorti des beuglants et des bayous. Un album double, entre désinvolture et moiteur. Leur dernier grand album.

La pochette du disque, elle–même, ne sera qu’une mosaïque de vignettes photos figurant des freaks et des phénomènes de foire sortis de l’imaginaire de Weegee ou de Diane Arbus. En transit pour quelques mois sur les bords de Méditerranée, les Stones reconstituent une Amérique bouseuse et fantasmée, avec un son de honky tonk tout droit sorti des beuglants et des bayous. Un album double, entre désinvolture et moiteur. Leur dernier grand album.

Lustres de cristal, cheminées plaquées de marbre, moulures baroques et tapis persans, lourdes tentures, cloisons miroitantes, planchers à chevrons et dessertes Empire, coffres ouvragés, tissus exotiques. Et aussi des instruments de musique. Beaucoup. La Villa Nellcôte offre un décor digne des Visconti pour l’été 1971. Elle s’ouvre sur une vaste terrasse à colonnades où Keith et Gram s’installent pour improviser sur des chansons de Hank Williams.

Âgé de vingt-quatre ans, Gram sera l’ami intime de Keith, son doublon. Celui de Jagger ? Jamais.

L’Américain a vécu avec eux la débâcle sur le circuit de courses d’Altamont, cela crée des liens. Un an avant la sortie de Sticky Fingers, il reprit à son compte avec les Flying Burrito’s un embryon de chanson des Stones, Wild Horses, dont il a livré une première interprétation vibrante, baignée d’un onirisme country.

A Nellcôte, l’héroïne est partout et Parsons ne connaît pas de limites. Tout aussi défoncé, Keith Richards l’observe d’un œil goguenard. Avant de s’emporter contre lui et ses consommations gloutonnes. A la fin de l’été, Gram Parsons sera poussé vers la sortie. Chassé du Paradis.

Il repart à l’automne pour Los Angeles enregistrer un album en solo qu’il souhaite faire produire par Merle Haggard. Il va rencontrer Emmylou Harris et lui demandera de chanter avec lui. Même s’il ne participe pas au moindre enregistrement d’Exile, sa présence est partout sur le disque à venir.

De nombreuses photos de Dominique Tarlé témoignent du séjour des Stones à Nellcôte.

Sur l’une d’elles, il y a ce face-à-face apaisé entre Keith jouant de la guitare, à cheval sur un balcon de la terrasse, torse nu, et Gram Parsons, attentif. En arrière-plan, des palmiers, un parc de rocailles planté d’oliviers qui descend en pente douce vers une crique privée baignée par une mer d’huile. La photo est prise à contre-jour. L’éclairage en clair-obscur sur son visage et ses cheveux longs, sa chemise noire, ample comme une robe, donnent à Gram Parsons des allures angéliques de madone. Un pied posé sur un luxueux fauteuil, il croise ses jambes nues à la manière d’une fille et met une main en conque sur son oreille pour mieux recueillir l’embryon de mélodie que Keith est en train de créer, presque par négligence. A son expression, on devine sa sensibilité honky tonk si particulière à l’œuvre dans la musique des Stones. Trop rock pour les tenants de la country, trop country pour les musiciens de rock, Gram Parsons traverse l’histoire de la musique populaire comme un feu-follet.

1972 – Cocksucker Blues, un film de Robert Frank

Printemps 1972. Rien ne semble pouvoir les arrêter.

La nouvelle tournée nord-américaine des Stones se profile.

Cocksucker Blues, le blues du suceur de bite, est le dernier titre contractuel que les Stones vont livrer à l’attention de la Decca, leur maison de disques d’origine. Avant de basculer dans l’orbite de Atlantic Records et de Ahmet Ertegun, le manager de Ray Charles.

L’album Exile on Main Street vient de sortir le 1er mai. Le Stones Touring Party, la tournée promotionnelle de l’album sur le continent américain, débute le 3 juin à Vancouver au Canada. Une tournée marathon de 48 dates qui se terminera le 26 juillet à New York au Madison Square Garden où les Stones garderont le stade durant trois soirs de rang. Stevie Wonder assurera toutes les premières parties. Jim Price et le saxophoniste Bobby Keyes, le nouveau binôme de Keith qui a joué pour Buddy Holly, seront aussi du voyage. Finie la formule à cinq. Musicalement, c’est une réussite.

Cependant, avant le départ pour les States, plusieurs concerts se sont révélés calamiteux du fait des carences de Keith, camé en permanence.

De ce nouveau projet de tournée il faut laisser des traces et Mick cherche une signature prestigieuse. Le film des frères Mayles sorti deux ans plus tôt focalisait sur le désastre d’Altamont. Et c’est le dernier témoignage en date du travail des Stones. Navrant. Il y a urgence à rectifier le tir.

Robert Frank, un photographe expérimental, est alors contacté. Il est plus âgé que les Stones, fasciné davantage par la Beat Generation que par la culture rock. Treize ans plus tôt, il a signé un film éloquent, un splendide manifeste beat, Pull my Daisy. Jagger, qui a apprécié son livre de photos, Les Américains, lui a déjà confié la pochette de Exile. Frank sera embauché pour filmer les Stones durant la tournée et les suivre sur plusieurs semaines dans les chambres d’hôtel, caméra à l’épaule. Il ne subsiste aujourd’hui que de mauvaises copies du film qui a été tourné avec des moyens rudimentaires.

Le résultat ? De la télé-réalité avant l’heure. Les Stones sur la route, les Stones  des lendemains de fête, abrutis de défonce, minés par la fatigue des concerts à tenir. Pas de commentaires, pas d’indications topographiques, pas de dates. Le film flotte dans un halo d’irréalité. Hormis quelques plans en couleurs, ce sont comme de vieilles images d’archives en noir et blanc, à dominante bleutée, qui s’imposent. Les caméras de Robert Frank se font oublier. Au fil de longs plans-séquences, dans la blancheur saturée des chambres d’hôtel, elles captent en direct les injections par intraveineuse, les fosses nasales rendues inutilisables. L’équipe de tournage est aussi défoncée que le reste de la troupe.

des lendemains de fête, abrutis de défonce, minés par la fatigue des concerts à tenir. Pas de commentaires, pas d’indications topographiques, pas de dates. Le film flotte dans un halo d’irréalité. Hormis quelques plans en couleurs, ce sont comme de vieilles images d’archives en noir et blanc, à dominante bleutée, qui s’imposent. Les caméras de Robert Frank se font oublier. Au fil de longs plans-séquences, dans la blancheur saturée des chambres d’hôtel, elles captent en direct les injections par intraveineuse, les fosses nasales rendues inutilisables. L’équipe de tournage est aussi défoncée que le reste de la troupe.

Ici et là, on reconnaît Mick et Bianca Jagger, Stevie Wonder, Truman Capote mandaté pour un reportage qu’il n’écrira jamais, Andy Warhol, Jagger et Ahmet Ertegun discutant comptabilité, Tina Turner, des filles de passage mises à poil dans l’avion ou en libre service dans une chambre d’hôtel. Ca passe le temps… Le quotidien des Stones, leurs satellites et leurs groupies consommables, filmés comme dans un mauvais trip. Sans le moindre parti-pris de mise en scène, si ce n’est celui de laisser l’enregistrement défiler. Les Stones ont tout à leur portée : la gloire, les filles, les drogues, les domestiques…

Et Cocksucker Blues devient le témoignage d’une incroyable régression, d’une galerie de personnages enfermés dans un enchaînement de plans-séquences d’une étonnante vacuité, parfois meublés par une partie de cartes ou par la bonne volonté d’une groupie… Charlie Watts tue le temps devant sa télé dans sa chambre d’hôtel. Tenu éloigné de sa femme et de sa famille, il supporte de plus en plus mal les tournées. Charlie et Bill Wyman se sont mis délibérément à l’écart, se cantonnant volontairement à un statut de musiciens additionnels. Bobby Keys et d’autres, qui semblent devenus Stones à part entière, se chargent de leur voler la vedette… Keith n’est plus qu’une épave pantelante – la moitié des compositions de Sticky Fingers se sont faites sans lui. Il ne sortira de sa torpeur que pour balancer un téléviseur du balcon de sa chambre d’hôtel. Sans caméra pour le filmer, il ne se serait rien passé.

Par endroit, surviennent quelques jolies séquences apaisées. Mick et Bianca filmés dans leur intimité, un an après leur mariage. Tout ce cirque – Sex, Drugs & Rock’n’roll – qui va successivement emporter Keith Richards, Gram Parsons et Bobby Keyes, Mick et Bianca le mettent rigoureusement à distance.

Avec sa violence photogénique, sa silhouette longiligne, Bianca apparaît comme le reflet féminin et exotique de Jagger. Pour échapper au contexte de la tournée, le couple loue une voiture et s’échappe pour quelques heures sur les routes. Sur les guichets d’un stade, des panneaux de calendrier amovibles indiquent le 26 juin 1972. Invité par le couple, Mick Taylor, recru de fatigue, pique du nez sur la banquette arrière. Même s’il ne trouvera jamais réellement sa place au sein des Stones, son emprise sur la musique du groupe ne cesse de s’étendre au fil des mois. Coiffée d’un élégant petit chapeau, Bianca tient le volant d’une Limousine. Jagger, sans cesser de discuter, se tourne vers le cameraman puis fait circuler le joint sur lequel il tire en contemplant le paysage. La Limo fait une pause, Jagger sympathise avec un guitariste de blues local. Une Amérique de petites bourgades où personne ne sait ce que sont les Rolling Stones.

Ici et là figurent quelques plans des Stones en concert, Robert Frank n’effectue pas de raccord entre le son et l’image. Pour une heure de scène, combien d’heures d’attente dans des vestiaires de seconde zone, dans la chaleur de l’été américain ? Quoi qu’il en soit, le film ne sera jamais diffusé. Détention de stupéfiants, voies de fait, d’armes à feu. Depuis de nombreux mois, Keith Richards ne cesse d’accumuler en Europe les procès et les poursuites judiciaires. Une séquence de chahut sexuel dans un avion sera longtemps prétexte aux Stones pour bloquer la sortie du film. Par crainte de poursuites sur le territoire américain.

La Rolling Stones Limited est devenue un jouet infernal que ses membres ont de plus en plus de mal à contrôler. Avec la dégénérescence de Keith, c’est le déclin des Stones dans son ensemble qui est à l’œuvre. Après la tournée de 72, les rapports déjà tendus entre Mick et Keith se dégradent. Les Stones travaillent un temps sur les chutes de l’album Let it Bleed : Travelling Man, Aladin Story, Leather Jacket, Dancin’ in the Light, Family. Des morceaux de blues efficaces, étonnamment frustes qui prolongent de façon idéale Exile on Main Street. Un quart de siècle plus tard, Death in Vegas reprendra note pour note le titre Aladin Story, d’une beauté vertigineuse, et en fera un des sommets de son répertoire.

Puis, en novembre, changement de cap.

Aprés la tournée, les Stones se retirent à Kingston et se tournent vers les musiques noires dominantes. Ils tentent de prendre en marche l’explosion du funk et du reggae. Avec moins de pertinence que le rythm’n’blues. Des compositions de Exile sont réutilisées, mal à propos. L’été suivant paraît Goat’s Head Soup. Malgré quelques pépites, un album peu inspiré, sirupeux, aux arrangements clinquants. Essoufflement créatif, atrophie de ses membres, les procédures pénales qui s’additionnent, commercialisation à outrance, médiatisation… Tout est désormais en place, il va désormais falloir apprendre à évoluer en deuxième division. Pour les Stones, la descente dans le maelström a commencé.

ÉPILOGUE

1973 – Joshua Tree.

Plus fragile que les autres, Gram Parsons ne survivra pas plus de deux étés à l’engrenage de drogues et de musiques dans lequel il s’est engagé avant de croiser les Stones. A l’époque de son séjour à Nellcôte, son visage en lame de couteau, étonnamment fin deux ans plus tôt, s’est spectaculairement alourdi sous l’effet de l’alcool et des speedballs.

Gram Parsons aimait se défoncer dans le désert.

Dans la nuit du 18 septembre 1973, il loue en Californie une chambre d’hôtel au Joshua Tree Inn.

Depuis que les Stones l’ont fait disparaître de leurs écrans radars, il a publié les disques Gram Parsons puis Grievous Angel. Par provocation, lors de sa dernière tournée avec Emmylou Harris et les Fallen Angels, il a parfois joué face au public avec – dans le dos – le drapeau sudiste des Confédérés.

Depuis plusieurs jours, il écluse les bars locaux en quête d’inspiration et mélange la téquila aux barbituriques, à l’héroïne. Il a retrouvé une ancienne amoureuse du lycée, Maggie Fisher, qui l’accompagne dans son périple. La lumière éteinte, dans une dernière étreinte amoureuse, Gram succombe à une overdose. Il est déclaré mort à l’hôpital de Yucca Valley dès son arrivée quelques heures plus tard.

Le jour suivant, quelques amis – l’entourage de son producteur, Philip Kaufman – interceptent son cercueil à l’aéroport de Los Angeles. Dans les procédures, le corps du jeune homme est déjà en route pour la Nouvelle-Orléans. Le petite groupe s’éloigne avec le cercueil dans une Cadillac crasseuse aux vitres cassées. Leur travail ne sera ni fait ni à faire mais ils tenteront de faire disparaître par le feu sa dépouille dans le parc national, sur les hauteurs de Joshua Tree.

Pour Romane et Stéphanie, merc. 23 déc. 2015.

Pour aller plus loin

Gianni Pirozzi chez son éditeur

Le récit du séjour du photographe Dominique Tarlé chez les Stones.