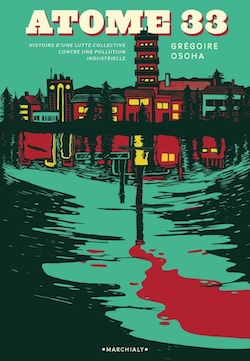

Au premier trimestre 2025 sortait Atome 33 de Grégoire Osoha, chez Marchialy. L’auteur, parti au Québec dans une petite ville construite autour d’une fonderie de cuivre, a suivi les habitants qui ont découvert en 2019 la pollution hors-norme dont ils étaient victimes.

Nous sommes à l’ouest du Québec, en Abitibi-Témiscamingue. « En anicinabe, la langue parlée par le premier peuple autochtone connu de la région, abitibi signifie « là où les eaux se séparent », et temiscamingue « lac aux eaux profondes » », allez faire un tour sur la carte, vous verrez comme cela semble beau. La ville, c’est la calme et tranquille Rouyn-Noranda. Malheureusement, il s’y trouve une fonderie historique. « La fonderie, dans leur dos, faisait partie du décor. Elle leur servait de repère, de délimitation. En un sens, de son corps massif, elle les protégeait même du monde extérieur. » Et la fonderie pollue…

C’est toujours, toujours, la même histoire… mais, c’est toujours des histoires qu’il faut raconter. Selon la formule consacrée, c’est l’éternel David contre Goliath – ce qui est constamment le cas lorsque des citoyens décident de s’unir contre une multinationale. Grégoire Osoha raconte cette histoire avec empathie, d’une plume vive et alerte, qui porte l’espoir – et on en a besoin !

Après la lecture du livre, on avait plein de questions à poser à l’auteur. Ça tombait bien il venait à Lyon, mais outre que pour des questions d’agendas, nous n’avions pas le temps de le rencontrer, nous nous sommes aperçus en préparant nos questions que toutes les réponses était déjà dans le livre… Alors on a opté pour un 5 raisons de, pour vous planter le décor de cette excellent livre.

Notre culture générale sur le commerce des métaux est faible. C’est aussi pour cela que j’ai voulu écrire Atome 33. Pour raconter une des facettes de l’économie minière.

L’Abitibi-Témiscamingue

« Pour une raison qui m’échappe encore, je suis attiré par les lisières, les frontières, les bouts du monde. L’Abitibi-Témiscamingue appartient de mon point de vue à cette catégorie. C’est la région la plus à l’ouest du Québec, séparée de l’Ontario par une ligne artificiellement droite. Quand je raconte à des Canadiens que je suis allé directement là-bas, sans prendre le temps de m’arrêter à Montréal ou à Québec, ils me regardent l’air subtilement éberlués. Et quand j’ajoute que je ne suis allé ni en Gaspésie, ni aux îles de la Madeleine, ni sur le Saint-Laurent, là, ils se posent des questions sur ma santé mentale. L’Abitibi-Témiscamingue est une partie reléguée du Québec. De celles dont on ne parle quasiment jamais. Il faut dire qu’il faut une nuit de bus pour s’y rendre depuis Montréal. Au petit matin, le chauffeur égraine des noms de ville qui font travailler l’imaginaire : Amos, Matagami, Waskaganish, Nemaska, Chisasibi, Val d’Or. On ouvre les yeux et on découvre de longues routes qui percent l’horizon. De part et d’autre, des forêts de résineux, de vifs cours d’eau et quelques maisons enneigées. Et puis il arrive de croiser d’imposants camions. Certains transportent d’immenses troncs d’arbre empilés les uns sur les autres. D’autres des bennes dont je devine qu’ils sont emplis de résidus miniers. La raison de ma venue ici. Car si j’ai fait tout ce chemin pour l’Abitibi-Témiscamingue, c’est parce que la région abrite un grande partie de la faille de Cadillac. Soit l’une des zones majeures de l’exploitation minière dans le monde… »

Rouyn-Noranda

« Rouyn-Noranda est la capitale de l’Abitibi-Témiscamingue. N’allez pas vous imaginer cela dit une ville saturée, grouillante et débordante. Rouyn-Noranda compte sept habitants au kilomètre carré pour un total de 40 000 résidants, ce qui en fait la 29e ville du Québec. C’est donc plutôt une capitale de poche. On peut tout y faire à pied ou à vélo. Lorsque j’y suis arrivé, un peu éteint par la nuit en bus, j’ai tout de suite été séduit par son charme légèrement suranné. Ici cohabitent plusieurs styles architecturaux, qui correspondent tous à des époques de développement différentes de la ville, malgré son jeune âge, environ 100 ans. Lorsque l’on est curieux comme je le suis, c’est donc un régal. Et puis je me suis rendu compte que la ville était très dynamique. Il y a un cinéma, une librairie indépendante, une belle bibliothèque, plusieurs théâtres, plusieurs musées, beaucoup de restaurants, de bars. Les générations se côtoient facilement. Il y a des quartiers chics et d’autres populaires. Un beau melting pot en somme. Et puis il y a ces deux immenses cheminées élancées qui surplombent toute la ville depuis leur emplacement au nord-ouest du lac Osisko. Impossible de les manquer. Tout au long de l’année, elles charrient des fumées tantôt blanches, tantôt grises, parfois mêmes orangées. C’est parce qu’elles sont là que Rouyn-Noranda existe. C’est parce qu’elles existent que je suis là… »

La Mine, la fonderie, l’arsenic

« Avant de devenir ville, Rouyn-Noranda est née mine. Une mine de cuivre précisément. Découverte par le prospecteur Edmund Horne au début du XXe siècle, vendue à des investisseurs américains dans les années 1920. Pour exploiter les souterrains, les propriétaires embauchent à bas prix des ouvriers venus principalement d’Europe de l’est, que l’on surnomme fros, et leur construisent des abris de fortune à quelques pas de l’entrée du site. Comme souvent dans ce type de cas affluent des commerçants en quête de bonnes affaires, des repris de justice désireux de refaire leur vie, des filles de joie venues exercer leur gagne-pain et des prédicateurs obsédés par le salut de toutes ces âmes. La cité prospère, mais ses propriétaires veulent une rentabilité maximum. Ils plient le bras du gouvernement et obtiennent l’autorisation de construire une fonderie à métaux à deux pas de la mine, et donc à deux pas des habitations. Lorsque le cuivre fond dans les hauts-fourneaux, il relâche des produits toxiques qui se répandent dans l’environnement direct de la fonderie. Au fil des décennies, les Rouynorandais gagnent des combats contre les pluies acides ou encore les émanations de plomb. Mais l’arsenic passe sous les radars. En 2019, une étude de la Santé publique conclue à une imprégnation anormalement élevée d’arsenic chez les enfants du quartier Notre-Dame, tout près de l’usine de cuivre. C’est cette contamination qui m’a amené à Rouyn-Noranda. »

Souvent, je me suis demandé ce que j’aurais fait à leur place, si j’avais appris que mon environnement était hautement intoxiqué à l’arsenic.

Le combat des habitants

« Une équipe de chargés de marketing employée par la mairie a cru bon d’affubler le slogan de « douce rebelle » à Rouyn-Noranda. Je dois dire que j’ai d’abord trouvé cette appellation vide de sens. Et puis, tout compte fait, je ne la trouve pas si mal. Elle décrit finalement assez bien la lutte citoyenne menée sur place, même si ce n’était pas là son but premier. Les habitants qui se sont mobilisés et que j’ai rencontrés pour écrire Atome 33 m’ont en effet paru à la fois doux et rebelles. Je ne sais pas s’ils aimeraient m’entendre dire cela, car la plupart ont, eux aussi, eu tendance à se moquer de ce slogan, mais c’est ainsi. Doux, car à l’inverse de certains aboyeurs professionnels que l’on peut parfois rencontrer en politique, les personnages de mon livre m’ont surpris par leur calme, leur précision, leur volonté de dialoguer. Des vertus qu’ils associaient à une froide détermination, une insoumission à l’ordre établi, le refus de s’incliner face à ce qu’ils considèrent comme une injustice. J’ai aimé cet alliage. Hargneux mais respectueux, si cela a un sens. Souvent, je me suis demandé ce que j’aurais fait à leur place, si j’avais appris que mon environnement était hautement intoxiqué à l’arsenic. Leur réaction pour faire face à cette terrible nouvelle et se dresser contre l’adversité continue de m’inspirer. À la mention « douce rebelle », il faudrait cependant ajouter la notion d’inventivité. J’ai été grandement impressionné par la manière dont ces citoyens ont fait preuve de créativité pour multiplier les moyens d’action afin d’être entendus et ainsi, obtenir gain de cause. »

La multinationale Glencore

« Notre culture générale sur le commerce des métaux est faible. Et je m’inclus moi-même dans ce constat. Collectivement, nous en connaissons mal les contours, les acteurs, les enjeux. C’est aussi pour cela que j’ai voulu écrire Atome 33. Pour raconter une des facettes de l’économie minière. Dans ce cas présent, on a affaire à Glencore, une multinationale basée en Suisse, créée par un golden boy américain devenu richissime et qui a fini sa vie sur la liste des dix personnes les plus recherchées par le FBI. Aujourd’hui, Glencore est présente sur tous les continents du globe et fait circuler les métaux dont nos sociétés modernes raffolent. Glencore a été traitée d’entreprise voyou par le gouvernement français dans les années 2000, elle revient régulièrement dans des dénonciations de désastres environnementaux par des ONG et a été récemment condamnée à des centaines de millions de dollars par la justice américaine pour corruption de fonctionnaires en Afrique. Le combat d’une partie des Rouynorandais contre l’arsenic est donc d’autant plus louable qu’il leur a fallu composer avec l’une des entreprises les plus puissantes au monde et son art de manier la communication publique, le droit et le lobbying. Il serait intéressant que les instances internationales se penchent sur une meilleure régulation du commerce des métaux. Malheureusement, cela n’en prend pas le chemin. En attendant, j’invite celles et ceux que ce sujet intéresse à découvrir les travaux de l’organisation SystExt. »